125 anos após sua morte, a escritora russa Helena Petrovna Blavatsky [1831-1891] deu, por acaso, título ao segundo disco solo de Juliano Gauche, um dos mais interessantes cantores e compositores surgidos neste século. Ele acaba de lançar Nas estâncias de Dzyan [EAEO, 2015], sucessor do ótimo homônimo Juliano Gauche [2013]. A frase foi encontrada pelo artista em A doutrina secreta, de 1888.

Além dos discos solo, a discografia de Juliano inclui ainda Quanto mais pressa mais de vagar [2003], Feliz feliz [2008] e Veneza [2012], com a banda Solana, e Hoje não! [2009], dedicado ao repertório de Sérgio Sampaio, com o Duo Zebedeu, formado por Fábio do Carmo (violão sete cordas) e Júlio Santos (violão). As nove faixas de Nas estâncias de Dzyan foram sendo compostas, sem haver necessariamente uma preocupação do artista em moldar um novo álbum.

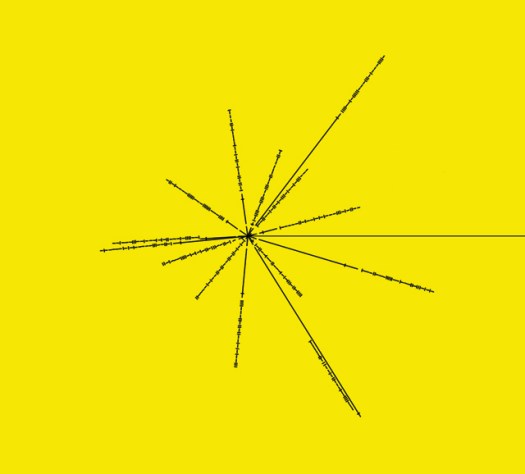

Entre o primeiro solo e este há muitos pontos em comum – o fato de ambos terem nove faixas é apenas um deles. Das de Juliano Gauche, apenas Sérgio Sampaio volta, de Tatá Aeroplano, não era assinada por ele; em Nas estâncias de Dzyan, a exeção é 1,99, de João Moraes. Este é um disco sobre a morte, revela o compositor, apesar de pontos solares (para além do berrante amarelo do projeto gráfico assinado por Mariana Coggiola), ecos de Jovem Guarda e Animals.

Nas estâncias de Dzyan foi gravado em duas semanas nos estúdios EAEO e a ficha técnica também guarda semelhanças com o anterior. Juliano Gauche, que apenas cantava no disco anterior, neste assume também os violões, divididos com Junior Boca, que empunha ainda guitarras e assina os arranjos com Tatá Aeroplano. A banda se completa com João Leão (teclados), Daniel Lima (contrabaixo) e Gustavo Souza (bateria). O disco pode ser ouvido e baixado no site do artista.

Juliano Gauche conversou com o Homem de vícios antigos sobre sua trajetória, influências, a mudança do Espírito Santo para São Paulo, a “síndrome” do segundo disco, apostou suas fichas no talento do parceiro João Moraes e ainda encontrou tempo para um faixa a faixa, quase uma segunda entrevista. Sobre a possibilidade de se apresentar em São Luís revela estar esperando um convite. O show de lançamento de Nas estâncias de Dzyan acontecerá no próximo dia 31 de março, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

ENTREVISTA: JULIANO GAUCHE

Como você chegou a Dyzan e suas estâncias? Não temeu ser tachado de hermético ao batizar este segundo disco?

Estava lendo um livro da Blavatsky e passei por essa expressão, que guardei e depois usei como título da música que abre o disco. Quando mandei o arquivo pro Tatá Aeroplano, o arquivo chegou com este título, pois era o nome da primeira música. Quando encontrei o Tatá depois disso ele foi logo dizendo: “adorei o nome do disco”. E eu disse meio rindo: “mas eu ainda não escolhi o nome do disco”. E ele: “mas não é Nas estâncias de Dzyan?”. E eu: “bem, até tinha pensado nisso, mas achei esquisito demais até pra mim”. E ele: “não, é ótimo. São duas palavras incomuns, soa bem”. Assim, assumi. Acho sim um título estranho, hermético e tal. Mas minha vida é cheia dessas coisas. Tenho mais é que assumir mesmo.

Apesar de discos com a banda Solana e com o duo Zebedeu, como foi lidar com a síndrome do segundo disco?

Minha relação com o ato de compor é de muita sorte. A inspiração é sempre muito generosa comigo. Eu realmente gosto de fazer isso. E faço sem, necessariamente, pensar em disco. Acho saudável e divertido compor. Quando chega a hora de fazer um disco eu simplesmente já estou apaixonado pelas músicas. O processo de gravar é muito natural. E o primeiro disco teve uma recepção tão carinhosa que entrei neste novo com total segurança.

Você guarda semelhanças, inclusive físicas, com seu conterrâneo Sérgio Sampaio, homenageado em teu primeiro disco com a regravação de Sérgio Sampaio Volta, de Tatá Aeroplano, e a cuja obra você dedicou Hoje não!, com o Duo Zebedeu. É sua maior referência?

Adoraria ser tão próximo do Sampaio como geralmente sugerem. Mas sou vira-lata demais pra isso. O Sérgio tem uma classe, um polimento, um esmero, que eu passo longe. As referências que eu mais carreguei na vida foram o John Lennon, o Roger Waters, Raul Seixas, Renato Russo… Compositores de dois, três acordes, melodias simples, letras espirituosas e poéticas. Adoro João Gilberto, Tom Jobim, Chet Baker, Billie Holiday… mas sei que tô muito longe disso.

O que mudou com sua saída do Espírito Santo natal para São Paulo?

Caí na real. Fui obrigado a prezar mais pela lucidez, pelo equilíbrio. No Espírito Santo eu podia bancar o doido sem maiores problemas: sempre tinha quem segurava minha onda. E ainda me escondia numa banda. Em São Paulo é jogo duro. Não tenho rede de apoio pro trapézio. Ao mesmo tempo que isso quase acabou comigo, também me fez crescer muito profissional e pessoalmente.

A ficha técnica de Nas estâncias de Dzyan guarda semelhanças com a de Juliano Gauche, seu disco anterior: em ambas figuram nomes como Tatá Aeroplano e Junior Boca, entre outros. Quais as principais semelhanças e diferenças entre os dois discos que você apontaria?

No primeiro disco eu simplesmente cantei. Como eu tinha acabado de gravar o último disco com o Solana, eu pedi ao Tatá que me ajudasse na produção do disco solo, por que eu estava muito cansado e confuso. E ele fez tudo com a ajuda do Junior Boca: montou a banda, cuidou dos arranjos, mixagem, tudo. Neste disco novo eu meio que reassumi o controle das coisas. Até mesmo por sugestão do Tatá e do Boca. Tive mais tempo e calma pra pensar em tudo. E desta vez eu produzi o disco, participei dos arranjos, acompanhei toda a mixagem ao lado do João Noronha, enfim, este foi o disco em que mais trabalhei diretamente.

Disco é cartão de visita, artistas têm que inventar outras formas de se sustentar já que a vendagem de discos já não garante. Você disponibiliza seus discos para audição online e download, além de lançá-los, fisicamente. Como se equilibrar nesta corda bamba?

É com os shows que a gente recupera esse prejuízo. “Antigamente” [aspas dele] pagava-se jabá para que o disco circulasse; hoje em dia a gente dá o disco de graça: é quase a mesma coisa. Tudo para que as pessoas se interessem pelo show, que é onde está a grandeza deste trabalho.

Não creio que distribuir o disco possa ser comparado com jabá, já que neste caso, o volume de dinheiro é violento e responsável por fazer novos astros e estrelas, bastante descartáveis. Como você lida, enquanto artista, com a infeliz certeza de que, apesar de ser mais talentoso que um monte de gente que toca bem mais em rádio ou aparece na tevê, sua obra infelizmente ficará restrita a um círculo mais específico?

Sim, claro. O que eu tentei colocar é que não ganho dinheiro com o disco, mas também não pago pra ele tocar. Ele anda, lentamente, claro, mas sozinho. Isso graças a essas novas formas de distribuição. Não acredito nessa coisa de música boa e música ruim. Se alguém gosta de uma música, pra ele, ela é boa. A música tem diferentes finalidades. E as pessoas podem escolher o que faz bem pra elas, o que elas querem sentir ao ouvir uma música naquele momento. Agora mesmo estava aqui lendo a revista da UBC [União Brasileira de Compositores] e uma compositora estava reclamando de como a música no Brasil tá ruim, que só ela e a turma dela fazem música de qualidade. Que hoje em dia as músicas só têm dois acordes, o que é o meu caso. Além disso ser mentira é de uma pobreza tão grande, isso é tão fascista. A diversidade é a grande riqueza do Brasil. Isso tem que ser glorificado. Agora, se alguém tem mais grana pra investir no seu trabalho, essa pessoa terá mais resultados, mais alcance, isso é lógico, natural, matemático, e não deveria ser fonte de inveja, não. Eu me sinto confortável com o meu tamanho, com o meu lugar. É exatamente proporcional ao quanto consigo investir. E ainda acredito que o tempo me será muito generoso.

Por falar em shows, como está a agenda? Alguma perspectiva de São Luís do Maranhão?

As propostas de shows estão chegando bem. É claro que agora estamos totalmente focados no lançamento do disco, que será 31 de março, no Sesc Pompeia. Mas já estamos começando a colorir a agenda. Ainda não pintou um convite para ir à São Luís do Maranhão, não. Mas bem que poderia.

A sonoridade de Muito esquisito lembra muito a Jovem Guarda. É outra referência importante?

Pois é. Na verdade este é um dos arranjos mais despojados do disco. Eu não queria que ela ficasse séria e disse: “ah, vamos fazer uma coisa bem básica, bem popular. Vamos tentar a mesma levada de Meu amigo Pedro, do Raul. Ih, não deu certo. Vamos tentar a levada de Quando, do Roberto. É… assim tá legal. É isso. Beleza!”.

1,99 é de um lirismo comovente.

1,99 é uma música do João Moraes, um dos meus melhores amigos e parceiros. Ele também é de Cachoeiro [do Itapemirim]. É da família do Sérgio Sampaio. Ele que idealizou e produziu o Hoje não! E essa é uma dentre as dezenas de músicas lindas que ele tem. O disco dele é um dos discos que eu mais tenho esperado.

Você é casado com sua produtora. O quanto isso ajuda ou atrapalha, já que, em tese, não se separa a vida pessoal da vida artística?

Na verdade eu me casei com uma publicitária. A Sil [Ramalhete] trabalhava numa agência de publicidade quando nos conhecemos. O primeiro trabalho de produção dela foi com os shows do disco Hoje não! E ela só cresceu nessa área depois disso. E é maravilhoso isso. Hoje a gente fala a mesma língua, vivemos as mesmas coisas. Eu a ajudo no que posso com a produtora dela, a Ramelhete Produções, e ela cuida do meu trabalho com um amor que ninguém teria. Claro.

NAS ESTÂNCIAS DE DZYAN – FAIXA A FAIXA

Ouça Nas estâncias de Dzyan:

A faixa título, a meu ver, dialoga com a abertura do disco anterior: se nesta você diz “se eu cair… me trate do jeito que você quiser”, o título daquela era justamente, e de repente, Cuspa, maltrate, ofenda.

Tem ligação sim. Estética e conceitualmente. Mas em Cuspa… eu falava pra Sil sobre nossa relação. Quase que instigando ela a ser ofensiva com quem não via com bons olhos nossa relação. Tipo: manda esse povo todo à merda. Por que “em meu mundo você”… Já em Nas estâncias… é mais um pedido de desculpas que eu faço pro mundo e pra quem tá do meu lado. Tipo: eu sei que eu faço merda. “mas como eu ia saber…”

Ouvi ecos de Animals na guitarra de Animal.

Pois é. Tem esse eco sim, ideia do Boca.

Alegre-se é a canção mais “solar” do disco, concorda?

Sim. Alegre-se é a mais solar. É justamente uma proposta para sair e tomar um sol, um ar…

Teus discos têm muito de autobiográficos. O clarão é outro exemplo, de otimismo, inclusive.

A ideia é essa. No fundo, eu acho que eu me comporto como um escritor. Sempre me projetando nas palavras. E tenho mesmo andado bem otimista.

Ela [O clarão] é irmã de Um canto que leve seus olhos pro espaço.

Acho que sim. É um discurso bem parecido mesmo.

E de algum modo também de Pode se deixar levar, onde o casal protagonista se separa apenas “de mentirinha”.

Pode se deixar levar é mais rotineira. Sobre pequenos desentendimentos. Mas ainda assim tem essas sentenças espiritualistas, tipo: “e não tem nada, meu bem, que vá fazer tanto mal/ Pode se deixar levar”, como quem diz: relaxa!

E Canção do mundo maior encerra o disco, quase rotulando-o, mas sem nunca limitá-lo: Nas estâncias de Dzyan é, no fundo, um disco de amor?

No fundo é um disco sobre a morte. Canção do mundo maior é só sobre a morte. E é claro, o reflexo da morte na vida. Nas pequenas coisas.

Um final surpreendente…

[Risos] Está tudo nos detalhes.