[O Imparcial, 19 de janeiro de 2014]

Radicada no Rio de Janeiro desde a década de 1970, a multi-instrumentista maranhense Ignez Perdigão é a 24º. entrevistada da série Chorografia do Maranhão

TEXTO: RICARTE ALMEIDA SANTOS E ZEMA RIBEIRO

FOTOS: RIVÂNIO ALMEIDA SANTOS

Ignez Eleonora Moraes Perdigão nasceu no Hospital Português, em 27 de maio de 1954. De lá foi direto para o Monte Castelo, onde morou até os 16 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro, onde vive até hoje. A casa de sua família – hoje uma loja de armas que ela não reconhece mais – ficava entre o antigo Cine Monte Castelo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

A multi-instrumentista nasceu em uma família de músicos, nem todos profissionais. Seu pai, o advogado Fernando Eugênio dos Reis Perdigão, teve formação musical que lhe permitiu um duo de violino e piano com Eder Santos, seu compadre, padrinho da menina Ignez. Sua mãe, Joina Cavalcante de Moraes Perdigão, gostava muito de cantar em casa, acompanhando a enorme coleção de discos que punham para tocar.

Do avô, Ignez herdou uma flauta de ébano – “está até hoje comigo”. O violino de seu Fernando foi herdado por Matias Correa, seu filho, contrabaixista, colega de Choro na Feira: “foi o primeiro instrumento do Matias”. A linhagem musical, iniciada com um bisavô violinista, continua: seus três filhos seguiram a profissão da mãe e, como ela, tocam vários instrumentos. Além de Matias, as cantoras Mariana Bernardes [cavaquinhista e violonista] e Alice Passos [flautista]. Ignez domina, além do cavaquinho pelo qual é mais conhecida, flauta, violão, piano e percussão.

Aproveitando a passagem da musicista por sua São Luís natal, ocasião em que veio passar as festas de fim de ano com a família maranhense, a chororreportagem ouviu seu depoimento no Bar do Léo, em uma tarde de sábado cujos trabalhos foram iniciados com a audição de Na cadência do samba, disco de estreia do Choro na Feira, grupo integrado por ela – com o filho Matias, mais Clarice Magalhães [percussão], Marcelo Bernardes [saxofone, flauta e clarinete], Franklin da Flauta e Domingos Teixeira, o Bilinho [violões de seis e sete cordas].

À equipe da Chorografia do Maranhão juntou-se Leonildo Peixoto, proprietário do estabelecimento e DJ residente, que, entre idas e vindas no cuidado com os fregueses e o repertório, ouviu atentamente o trecho em que Ignez contou de sua convivência com Mário Lago [compositor, ator, dramaturgo e escritor], e lamentou um show perdido há 15 anos. Leia a seguir os melhores momentos das quase quatro horas de conversa.

Como era o universo musical na família? Meu pai ouvia muita música nos momentos de lazer dele em casa, que eram raros, praticamente fim de semana. Sabadão, domingo, ele botava o uisquinho dele, botava música, tinha uma boa quantidade de discos de 78 rotações, e 45 e, sobretudo, dava livre acesso a gente, a manusear estes discos. A gente tinha uma radiola. A infância mais remota, que eu lembro, eu era a irmã mais nova, minha irmã na escola, eu sozinha em casa, de criança, ouvindo música. Eram aqueles disquinhos da série Disquinho, do João de Barro [compositor], com arranjo do Radamés Gnattali [arranjador, compositor e instrumentista], e eu fascinada com aqueles arranjos, ouvindo aquilo. Às vezes de tanto tocar, o disco arranhava. Eu digo que a origem da minha composição com compassos alternados vem daí: o disco arranhava e eu não tirava, eu ficava assim: “pela estrada afora, eu vou/ pela estrada afora, eu vou/ pela estrada afora, eu vou” [cantarola simulando o arranhão do vinil, risos dos chororrepórteres]. E o barato era eu conseguir cantar junto, por que aquilo é uma conta complicada em termos de fração do tempo. Até minha mãe vir lá de dentro [imita um grito]: “Ignez Eleonora, tira esse negócio!”

Você tem essa lembrança a partir de que idade? Muito pequena. Eu fui pra escola já com cinco anos, à beira dos seis. É essa fase de quatro a cinco anos. Eu fui pra escola em 1960, com cinco anos, no mesmo ano eu fiz seis.

Que discos teu pai tinha? O que a gente ouvia lá. Meu pai tinha de tudo. A gente ouvia muito o Bolero de Ravel, tomando o uisquinho dele lá, ele regia junto, se empolgava. E eu também punha, sem ele mesmo, só para ouvir. Eu queria ouvir aquela coisa que fascinava meu pai e de certa forma passou a me fascinar também. Se ouvia muita música erudita e um pouco de jazz também, ele ouvia bastante.

Teus filhos são todos músicos? Eles vivem de música ou a música é um hobby? Não tem nenhuma ovelha negra na família [risos dos chororrepórteres e da entrevistada]. A gente sobrevive de música. Quem faz música instrumental, sobrevive de música, no caso, eu e o Matias. As minhas filhas são cantoras, basicamente. A Mariana toca cavaco, toca violão, desengoma um piano direitinho, mas ela é cantora, inegavelmente a força maior de expressão dela é o canto. A Alice [Passos] também. Alice toca flauta, toca na Orquestra Corações Futuristas do Egberto Gismonti [compositor e multi-instrumentista].

Os discos do Choro na Feira [grupo integrado pela entrevistada] são independentes. O primeiro [Na cadência do samba, 2000] foi feito sob encomenda. Fale um pouco desse processo. O rumo que meu grupo de choro tomou é o seguinte: a gente grava, a gente vende, o dinheiro que a gente apura com a nossa carreira discográfica é para alimentar nossa carreira discográfica. Ninguém bota dinheiro no bolso. É completamente independente, salvo o primeiro disco, esse que estava tocando aqui [Léo havia tocado o disco instantes antes do início da entrevista], ele foi feito sob encomenda para que fizesse parte do livro do Haroldo Costa, Na cadência do samba, que é mais ou menos um álbum fotográfico comentado, de músicas, de músicos, dos 100 anos do samba. Foi feito por décadas, um samba de cada década. Tudo foi decisão deles, os arranjos nossos, a produção nossa, eles pagaram estúdio, convidados, direitos autorais, é um disco caro, as cópias, nos deram mil cópias, e nós somos donos do disco.

Então ele está esgotado, mas vocês podem fazer novas edições. Podemos. Acontece que ele é muito caro, por conta dos direitos autorais. A gente vendeu esses mil discos e a partir daí fizemos o segundo [Choro na Feira, 2003], com o dinheiro do segundo fizemos o terceiro [Maxixes, pitombas e afins, 2005]. A partir do segundo ele tomou um rumo bastante autoral. Este último [Pedra riscada, 2010], as músicas são todas de compositores do grupo, tirando uma faixa do Pedro Paes, um clarinetista maravilhoso.

Quando e como é que você começou a se interessar pela música, a praticá-la efetivamente? Eu comecei a tocar violão na casa dos vizinhos, eu não tinha violão. Como eu estudava piano, mas também não tinha piano em casa para treinar. E violão era uma coisa mais portátil, eu fiquei brincando, comecei a aprender umas coisas. Meu pai quando se deu conta que eu estava tocando, no primeiro Natal, me deu um violão, eu devia ter de 10 para 11 anos. Aí ele me colocou logo para ter aula com Ubiratan [Sousa, músico, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 12 de maio de 2013], meu primeiro professor de violão. Ele me dava um repertório meio erudito, sempre mais para o solo, uma aproximação mais técnica. É uma coisa que eu guardo hoje em dia. Eu não tenho aula de instrumentista, eu não tenho pendor. Eu amo tocar todos os instrumentos que eu já toquei e toco, mas eu não tenho espírito, aquela disciplina de estudar todo dia. Aquilo que Ubiratan me deu, misturado um pouco, quando eu fui pro Rio, com o que [o violonista] Jodacil Damasceno me deu, me deram a base técnica. Eu saí daqui com 16 anos e já me encontrava e reunia, nós nos reuníamos muito. Quem? [Os compositores] Sérgio Habibe, Giordano Mochel.

Cesar Teixeira? Cesar não. Cesar eu fui conhecer no Rio. Foi ele quem me apresentou o cavaquinho. Eu tocava flauta, que quem me apresentou foi o Sérgio, e eu comecei a tocar flauta, eu era violonista, cantava e tocava violão. [O compositor] Ronaldo Mota também, era uma turminha que se reunia, ouvia música, eu ficava encantada com as músicas deles, todos já compunham. Eu era mascote total. Popó [o compositor Claudio Valente]…

Tua saída com 16 anos foi para o Rio já? Ela deveu-se à música ou foi por outra razão? Essa saída foi por que o meu pai aposentou-se aqui e já há alguns anos era convidado pelo João Calmon, um amigo dele, para ir trabalhar no Rio, no serviço jurídico dos Diários Associados [rede de meios de comunicação de propriedade de Assis Chateaubriand]. Mas meu pai muito ligado à faculdade [de Direito da Universidade Federal do Maranhão], foi secretário da faculdade e aposentou-se como diretor. Aí o João disse: “agora, Fernando, vens ou não vens?” Minha mãe quis ir, se ela não quisesse não teríamos ido, ficou botando pilha, e nós aceitamos. Fomos, portanto, por questões de trabalho do meu pai, que resolveu mudar para lá com minha mãe. Meu pai foi seis meses antes, para ajeitar o terreno, e nós fomos depois.

Desde então você está no Rio? Desde então. Falando no Monte Castelo, a minha maior influência foram os tambores. Em algum lugar ali que eu não sei precisar onde, tinha uma casa de mina, onde também tocavam outros tambores festeiros. Todas as noites eu dormia ouvindo o tambor. Tanto que a primeira vez que eu dormi no Rio, fui de férias, devia ter uns sete anos, eu deitei para dormir e ouvi o tambor. Ecoava dentro da minha cabeça. Isso sim foi uma grande influência em toda a minha compreensão musical. Eu tenho uma compreensão de tambor que eu fui identificando depois, quando eu estive em festivais de música africana, com representantes de música de toda África, negra, muçulmana, vários tipos de música, a minha identificação foi muito forte.

Tua chegada ao Rio com 16 anos: como é que foi tua inserção no mundo musical do Rio de Janeiro? Nesse ano em que eu cheguei ao Rio, em 1971, a minha ligação foi com o Jodacil Damasceno. Eu fui imediatamente matriculada para ter aula particular na casa dele. E depois eu fiz um curso na Proarte, isso já em 1971, 72, eu já estava na PUC, entrei para Direito. Aí sim, foi meu primeiro contato com choro, apesar de Jodacil já me apresentar algumas coisas de choro ao violão. Eu tinha alguma técnica, então ele foi logo me aplicando esse repertório. Na Proarte eu fui aluna do Léo Soares, também um grande professor de música, tudo em curso de verão. Como eu já tocava cavaquinho, fui convidada a integrar grupos de choro que se formaram lá, na Proarte. E o cavaquinho se deve ao Cesar, que veio com o pessoal do Laborarte, acho, e levou o cavaquinho. E numa festa eu peguei o cavaquinho e comecei a entender a afinação, rapidamente entendi e comecei. Aquele instrumento no meu colo parecia um neném e eu não queria mais largar.

Parece que é o instrumento pelo qual você é mais reconhecida. É. Na verdade, os anos foram moldando a minha prática instrumental. Todo o tempo que eu trabalhei com Mário Lago, eu toquei violão. Tocava cavaco também e flauta, mas basicamente violão, fui diretora dele. Toquei violão algum tempo com o Zeca [Pagodinho, cantor], toquei com a Jovelina [Pérola Negra, cantora], toquei com Dominguinhos do Estácio [intérprete de sambas-enredo da Estácio de Sá, escola de samba carioca]. Aí passaram a me requisitar mais pro cavaco, a Cristina Buarque [cantora] e o Mauro Duarte [compositor], toquei muitos anos com eles. Tocava cavaco por que tinha o Paulão Sete Cordas no violão.

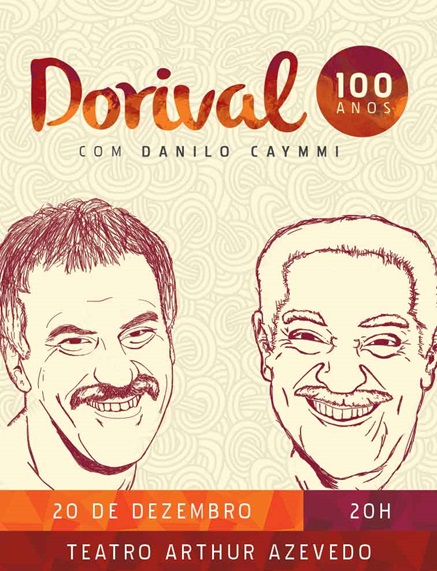

Como era a figura de Mário Lago, na convivência artística? [Fã de Mário Lago, Léo é convidado pelos chororrepórteres a sentar e ouvir o depoimento da entrevistada sobre o ídolo] Mário era uma figura extraordinária. Tinha meia dúzia de pessoas naquele Teatro Arthur Azevedo [ela comenta um show de Mário Lago em São Luís, em 1998, que Léo confessou lamentar ter perdido].

Você estava no palco? Estava. Eu dirigia o show dele nessa época. Eu tinha feito o roteiro e os arranjos e ele a direção musical. O Mário ocupou dentro do meu imaginário a figura do pai. A figura física, um ser conversador, contador de histórias, bem humorado. Não tinha cansaço pra ele. Um homem já com 80 e poucos anos, viajava como estudante, mochileiro [risos]. Ia pros jantares, só não ia pras noitadas depois, mas até o jantar depois do show ele acompanhava. Era uma pessoa sensacional. Pra você ter uma ideia de um ser coerente com as convicções dele, a gente ganhava um, ele ganhava dois. Era essa a proporção. Ele escrevia, toda a parte de texto era dele, e isso era tudo muito aberto. Às vezes ele recebia o dinheiro e dava pra gente contar. Às vezes o filho dele não tava, quem fazia isso era o Mariozinho, o filho tinha ido fazer qualquer coisa, ele dizia: “contem aí que eu não tenho saco de contar dinheiro. Divide o meu pacote, divide o de vocês”, era uma pessoa sensacional. Tinha uma característica dele que eu adorava, que era o seguinte: a ligação dele, como autor de teatro, teatro de revista, fez muita televisão, e como tinha trabalhado muito com música para teatro, depois de cada show ele dizia: “Ignez, aquela entrada demorou um pouco”, e eu dizia “é isso mesmo, aconteceu de uma coisa não estar no lugar, na hora de o menino pegar a percussão…”, ele cobrava muito isso, era um cara muito esperto. Às vezes a gente ia fazer um show num lugar e acontecia de pedirem para ele fazer um comercial, sei lá, sabonete, uma coisa dessas. Ele sempre precisando de dinheiro, velho comunista sempre precisa de dinheiro [risos], ele topava fazer, mas chegava na hora, ele dirigia o comercial, ele mudava o texto [risos dos chororrepórteres], ficava ensinando todo mundo como fazer. “Não, isso aqui tá uma porcaria, não se pode dizer isso”. Ele era uma figura adorável, tenho muita saudade dele.

Em que grupos e projetos musicais você se envolveu? Originalmente, se eu tivesse um temperamento de pensar mais em meu potencial musical e a minha vontade, eu teria sido compositora. Teria ido pra UFBA, que era meu projeto inicial quando eu larguei Direito. Fazer composição lá. Lá estavam [o compositor e regente] Lindembergue Cardoso, [o musicólogo e professor alemão Hans Joachim] Koellreuter, [o violoncelista e professor suíço Anton Walter] Smetak, o pessoal de música eletroacústica, que era uma coisa que me interessava muito. Mas não lamento nada, o que aconteceu, aconteceu. Não fui, não tive como, não poderia trabalhar e fazer um curso de composição, que era um curso pesado. Acabei ficando no Rio, fazendo a Fifierj do Instituto Villa-Lobos, que pertencia à Fifierj, hoje pertence à Unirio. Abandonando o curso, larguei no segundo ano, larguei grávida da minha filha mais velha [Mariana Bernardes], e fazendo cursos. Aqui e ali, estudei particular com Koelreutter, estudei harmonia e contraponto na casa dele, estudei um pouco com João Pedro Borges [violonista, Chorografia do Maranhão, O Imparcial, 14 de abril de 2013], antes, estudei teoria e solfejo, e fui fazendo um currículo meu. E trabalhando. Já tocava choro, e nesse ano, 1975, 76, formamos o primeiro grupo de choro, com volume de trabalho, chamava Éramos Felizes. Era Zé Renato, Juca Filho, que hoje em dia faz mais textos de programas de humor, Marco Aurélio, bandolinista, Marcelo Bernardes [clarinetista e saxofonista], eu, e o Petchó, que era cartunista paulista, já morreu, meu primeiro pandeirista. Esse grupo percorreu grande parte das praças do subúrbio, tínhamos um contrato com a então Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A gente fazia a primeira ou última sexta-feira do mês, pegava um trem, num ponto qualquer de estação, a secretaria montava a estrutura de palco e som, e nós tocávamos choro ali. Tínhamos alguns contratos, viagens, e esse mesmo grupo, essas mesmas pessoas, tinham outro grupo que chamava Cantares, e aí no Cantares a gente tocava as composições de Zé Renato, do Juca. A gente ouviu muita coisa, tocava muito choro. Eu me lembro dum choro que a gente aprendeu com um senhor que vendia amendoim perto da estação, da parada de ônibus onde a gente ia pegar ônibus pra Usina, foi onde a Mariana nasceu. Depois, num desses discos do Choro na Feira [Maxixes, pitombas e afins] a gente gravou esse choro [Chorinho do Zé Feio], que não era do homem do amendoim: ele mostrou pra gente no lá-lá-ia, o Marcelo tirou no clarinete e a gente nunca esqueceu esse choro. Era dum amigo dele, chamado Zé Feio [José Ignácio de Oliveira]. Ele era de Minas, esse vendedor de amendoim, e o Zé Feio também era de Minas. A gente conseguiu chegar na família do Zé Feio, pra pedir autorização pra gravar. Nem a família conhecia, ele era alcoólatra, a família era contra o fato de ele ser músico, então ele escondia a produção. Foi a primeira música do Zé Feio gravada, foi muito interessante. A música instrumental era para nós a maior expressão. Eu me considero bem mais da música instrumental que da canção. Hermeto [Pascoal, multi-instrumentista] era um grande mestre. Milton [Nascimento, cantor, compositor e multi-instrumentista] foi outra grande influência, como cantor, mas também como músico maravilhoso que é. A vida me levou pra junto dele, acabei fazendo arranjo pra música dele.

Você começou a estudar e tocar ainda na infância. A partir de que momento você percebeu que a música tomaria um rumo profissional? O piano eu não diria que foi algo somente para contribuir na educação da moça. Eu não segui no piano por que minha mãe decidiu não comprar o instrumento, por que era um móvel muito grande para a sala. Eu tenho paixão por piano, eu sempre tive piano, eu ganhei um piano na gravidez da Mariana, e desde então eu tenho piano em casa, todos tocam piano, Matias tem uma boa técnica. O que acontece: enquanto eu morava aqui, eu não vislumbrava uma carreira profissional. Eu nunca estive com pessoas que fossem músicos profissionais, que pra mim fossem uma referência. Eu acho que não existia, na época. Existiam músicos de banda, tinha baile, músicos de baile, o pessoal da Escola Técnica [hoje Ifma], que era ali pertinho. Pra mim a música não era uma profissão, era uma coisa que se fazia, não tinha faculdade de música, aliás, recentemente é que aqui foi ter. Não tinha a Escola de Música. Tinha a Scam [Sociedade de Cultura Artística do Maranhão]. Isso começou a se desenhar pra mim, na verdade, quando entrei na PUC, pra fazer Direito, e fui para o grupo universitário de música, um grupo de música que, digamos, dava uma feição permitida aos movimentos estudantis. A gente tocava coisas da Violeta Parra, Mercedes Sosa. Eu conheci músicos e fui me inteirando da possibilidade da música profissional. Eu já estava há quatro anos, 1975 foi meu ano limite, estava querendo chutar o balde e chutei. Abandonei o curso de Direito, para desespero de meu pobre pai.

Com o abandono do curso de Direito você nunca teve outra profissão na vida que não fosse a música? Não, nunca. A partir daí, eu queria ir pra UFBA, não fui, não tinha condições, não tinha mais nenhum apoio familiar. Entrei no IVL [o Instituto Villa-Lobos], larguei o IVL, que era dirigido por um médico general que fazia arbitrariedades ali naquele curso de música. Saí grávida e voltei grávida: fiz vestibular novamente com a Mariana.

E o Choro na Feira? O grupo surge por conta dos saraus na feira livre? Depois do Éramos Felizes eu sempre estive perto do choro, tocando aqui e acolá, mas não tive mais nenhum grupo de choro. Perfeitamente: eu morava em Laranjeiras e tinha uma feira, onde eu frequentemente ia, onde ficava o cavaquinhista do [conjunto] Galo Preto até hoje, Alexandre [Paiva]: ele era produtor de vegetais hidropônicos, ele e a mulher. Um belo dia ele disse pra mim: “Ignez, toca pra esse rapaz aí! Ele está me perturbando, querendo que eu toque pra ele e eu não posso tocar agora” Era um menino que entregava sacolas pra ele, e eu fiquei tocando, e me divertindo com o cavaquinho, com o menino, com as pessoas que passavam. Uns riam, outros paravam meio assustados. A gente já tinha tido essa experiência, de tocar nas praças, mas com a estrutura do Estado. De certa maneira isso afasta as pessoas, impõe uma distância, o cidadão desconfia por princípio, tem sempre alguém ganhando muito mais do que o que está sendo feito. A gente tinha tido uma iniciativa, em outras épocas, com o [violonista sete cordas] Raphael Rabello, Antonio Santana, de tocar no Largo do Machado, sem estrutura nenhuma. Fizemos isso umas duas vezes, mas não foi adiante. Aí eu resolvi chamar o Bilinho [o violonista Domingos Teixeira], a falecida Tina Pereira, tocava flauta, e ia chamar a Mariana, minha filha, tocava pandeiro bem, e eu chamei a Clarice. Depois no programa do Altamiro Carrilho [flautista] na Rádio MEC, eu fui saber pelo rádio, ao vivo, que ela, quando foi chamada, pensou que tivesse dinheiro nisso [risos], e não tinha nada. Aí passamos a ir toda semana, esses quatro. Depois foram chegando o Marcelo, que mora ali em Laranjeiras, o Franklin [da Flauta], pai do Matias, também chegou, o Matias foi o último que chegou no Choro na Feira. E a partir daí o produtor encomendou o disco, pro livro Na cadência do samba, e tudo começou. Nesse primeiro o Matias não gravou, quem gravou foi o Sérgio Barroso, um baixista super conhecido, da bossa nova.

Esse projeto da feira acabou? Nós ficamos de 2000 a 2010, 10 anos tocando todo sábado na feira. Aí isso foi passando por uma transformação. Aquilo não é uma praça exatamente, é uma ilha urbana, tecnicamente. Juntou um monte de gente. Juntando muita gente sempre aparece político e comerciante. Apareceram os vendilhões do templo [risos] e a música foi ficando assim [em segundo plano]. O pessoal que ia, Elton Medeiros [compositor], Cristina [Buarque], que eram frequentadores habituais, de todo sábado, foram embora, por que eles não conseguiam mais ouvir. As pessoas bebendo se exaltavam, falavam mais alto. O Elton Medeiros falou que nós éramos a única sala de concerto a céu aberto que ele tinha conhecido.