“Ponha-se no lugar do Nelson. Imagina como é acordar todo dia e ter os problemas dele. Não deve ser fácil ser Nelson Ned [1947-2014]”, disse o cantor e então vereador Agnaldo Timóteo (1936-2021) a um de seus assessores, numa fase em que o colega a que se refere já amargava o ostracismo, após anos de extrema popularidade, não apenas no Brasil.

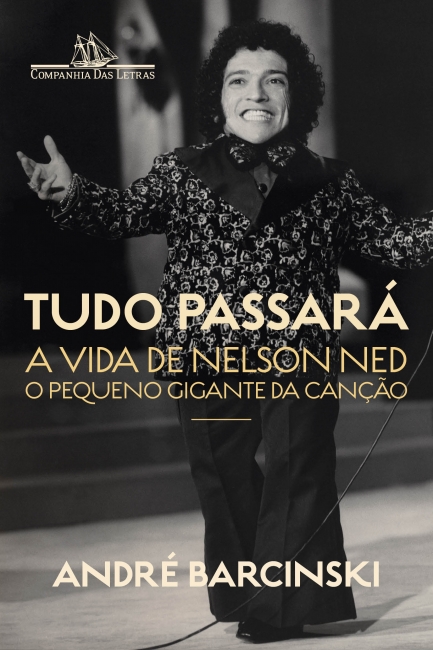

O episódio é um dos muitos contados por André Barcinski em “Tudo Passará: A Vida de Nelson Ned, O Pequeno Gigante da Canção” (Companhia das Letras, 2023, 249 p., R$ 79,90). O autor de “Barulho” e “Pavões Misteriosos” conta a história de Nelson Ned sem apelar para espetacularizar a vida privada do cantor e compositor, o que seria um caminho mais fácil, dada a profusão de episódios, desde o diagnóstico de nanismo, ainda na infância, até relações conturbadas com mulheres, álcool, drogas e o alto escalão do narcotráfico.

Não que Barcinski não os aborde, mas sua opção parece dialogar com a do artista diante de sua própria condição, de sua família e o modo com que sempre encarou o nanismo – a mãe desafiou os preconceitos vigentes e decidiu manter o filho na escola após episódios de bullying, antes mesmo de o termo ser inventado. “Ele terá de aprender a viver no meio das outras crianças, como uma criança normal. Vou criar meu filho para o mundo, e não um mundo para meu filho”, disse, sem imaginar que dali a pouco Nelson Ned começaria, ainda criança, a encantar plateias e auditórios com seu vozeirão.

A quem porventura achar que o subtítulo da biografia é apelativo, este era o apelido com que Nelson Ned era tratado no meio artístico, entre as jogadas de marketing típicas da época em que reinou como um grande vendedor de discos, páreo para Roberto Carlos e sucesso absoluto na América Latina, Estados Unidos e países como Angola e Moçambique.

Era um personagem contraditório. O jornalista e treinador de futebol João Saldanha (1917-1990) certa vez disse a Nelson Ned: “Você só não é perfeito porque nunca gravou uma música do Chico Buarque”, e recebeu como resposta: “Deus me livre, gravar música deste comunista de merda!”, recebendo réplica do comunista histórico, que só não conduziu a seleção brasileira ao tricampeonato mundial em 1970 justamente por não aceitar interferências dos generais de plantão na escalação de seu time.

Nelson Ned também afirmava nunca ter se apresentado em Cuba por não cantar para ditadores, aludindo a Fidel Castro (1926-2016), que governava a ilha. Morreu sem cantar lá, mas “na Colômbia, chefões dos cartéis de Cali e Medellín o contratavam para shows particulares. Baby Doc (Jean-Claude Duvalier [1951-2014]), o sanguinário ditador haitiano, chorava ao ouvir Nelson cantar” e visitou o artista no camarim, após um show no país “que controlava (…) à custa de repressão policial e execuções de adversários”. Nelson Ned chegou a presentear o general João Figueiredo (1918-1999), último presidente da ditadura militar brasileira, com uma Colt .45, que, por sua vez, havia recebido de presente de Arturo Durazo Moreno, vulgo El Negro, chefe de polícia na Cidade do México entre 1976 e 1982, preso em 1984 acusado de corrupção, extorsão, evasão fiscal, contrabando e posse de armas ilegais e cocaína.

Nada escapa ao olhar atento, à pesquisa minuciosa e à escrita envolvente de Barcinski, que dá conta ainda do plágio de que foi alvo a canção que dá título ao livro, da questão que ele fazia de aparecer de corpo inteiro nas capas dos discos, para não esconder sua condição física, até sua decadência, fruto dos excessos cometidos ao longo dos tempos, quando passou a cantar exclusivamente hinos e louvores para atender ao mercado gospel ao se tornar evangélico.