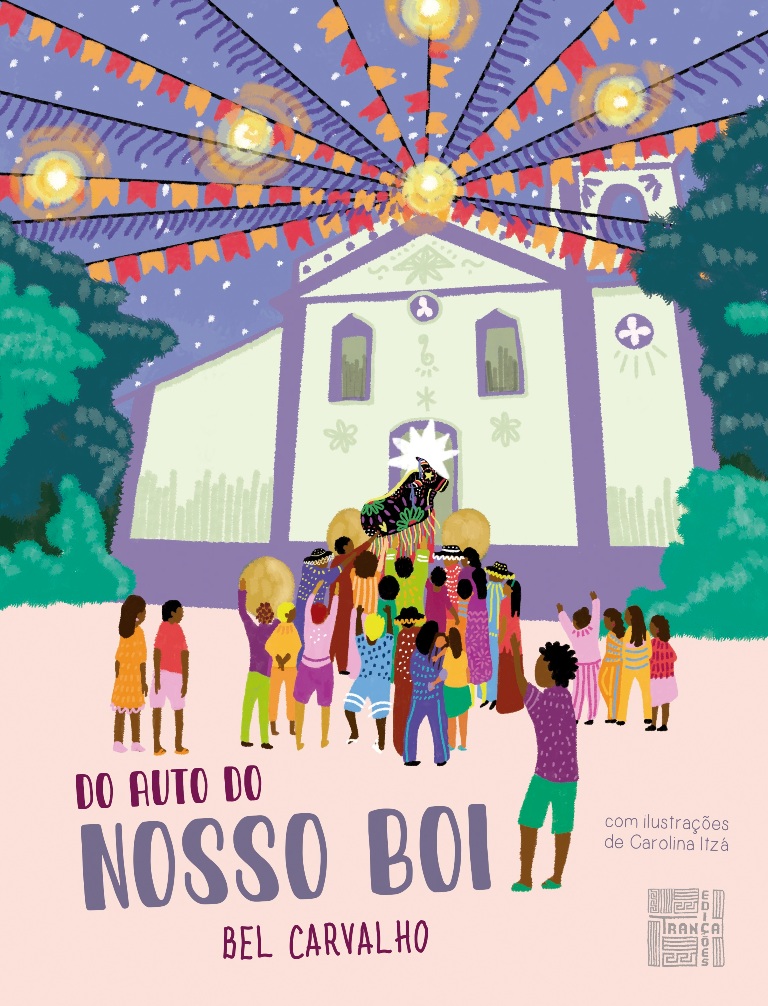

A começar pelo título, ao mesmo tempo direto e singelo, “Do auto do nosso boi” (Trança Edições, 2022, 56 p.) soma-se a farta bibliografia (afetiva) existente sobre o bumba meu boi, de longe a mais popular manifestação cultural do Maranhão, patrimônio cultural imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco.

No pequeno livro, um mergulho no boi, a partir de sua ciência em meio a memórias afetivas muito particulares. Bel Carvalho, a autora, é a irmã mais nova de Tião e Ana Maria Carvalho. Também mestra de cultura popular, a cururupuense radicada em São Paulo parte das lembranças do boi na infância para ensinar a tradição para quem quiser aprender.

Com ilustrações de Carolina Itzá e projeto gráfico de Andrea Pedro (cujo talento acostumamo-nos a ver em discos de Zeca Baleiro), Bel traz para as páginas do livro o que ajudou a fazer com o Grupo Cupuaçu, fundado por seus citados irmãos, que chegaram antes dela ao Morro do Querosene, no Butantã, em São Paulo: colabora para manter viva a tradição e, consequentemente, levá-la adiante.

Não à toa ela dedica o livro aos pais, Florzinha e Pepê Carvalho, “os esteios da minha caminhada”, como anota na dedicatória, caminhada essa que começa numa época em que às mulheres eram reservados apenas papeis de bastidores na construção de um grupo de bumba meu boi, como cozinhar e costurar – nas origens da manifestação, a cantoria e o cordão (o palco só aparece bem depois) eram permitidos apenas para os homens.

Bel e outras mulheres têm papel fundamental na mudança de concepção que permitiu a elas a ocupação de espaços antes exclusivamente masculinos. Propositalmente, para tornar o livro possível, a autora cercou-se de um time formado apenas por mulheres: além das já citadas Andrea Pedro e Carolina Itzá, Carolina Von Zuben (coordenação editorial e edição), Nathalia Meyer (edição, pesquisa e colaboração), Aline Fernandes (produção executiva, pesquisa e colaboração) e Renata Santos Rente (revisão).

O texto é leve e entre suas classificações estão o teatro (do auto do bumba meu boi, com um texto que propõe uma encenação na última parte do livro) e a literatura infantojuvenil (“faça com um adulto” é recomendação que lemos quando, ao longo das páginas, ela ensina a confeccionar o maracá de lata e o chapéu de vaqueiro, instrumento e indumentária usados pelos brincantes nos grupos de bumba meu boi). Convém lembrar que o auto do bumba meu boi, em tempos mais recentes, tem sido sacrificado em detrimento das apresentações para turistas e a população local em arraiais oficiais e outros eventos, cujo formato e duração comportam apenas a apresentação musical, deixando de lado o teatro popular, de rua, característico da manifestação.

O livro de Bel é um registro do que em geral é transmitido pela oralidade, meio pelo qual a tradição é passada através das gerações. Muito embora grande parte dos grupos de bumba meu boi hoje atue numa lógica de mercado, sua origem é religiosa, com bois dançando geralmente como pagamentos de promessa.

Entre a própria memória e a ciência aprendida e ensinada ao longo de uma vida inteira dedicada à cultura popular, “O auto do nosso boi” coleciona ainda verbetes informando os leitores sobre personagens, instrumentos musicais e sotaques (as variações que os diversos grupos têm de uma região para outra no Maranhão), ilustrando todo o conhecimento que compartilha com toadas, entre gravadas pelo Grupo Cupuaçu e seus irmãos em suas carreiras solo, além de inéditas, incluindo mesmo uma de seu pai.

Neste último quesito, os sotaques, a autora alerta: sua classificação “foi feita com base em alguns estudos sobre o bumba meu boi e no que dizem os próprios fazedores dessa tradição cultural. É importante lembrar que essa classificação não é estática, nem uma verdade absoluta. Assim como tudo na cultura, ela varia com o tempo e de acordo com a visão de quem está pensando sobre isso”, o que é mais um atestado de sua grandeza e conhecimento do assunto.

Bel Carvalho tem consciência de que seu livro não esgota a temática e, portanto, não tem a pretensão de se colocar como dona da verdade, o que é mais um acerto, entre tantos outros, deste seu belo, didático e necessário livro de estreia.

Serviço: lançamento de “Do auto do nosso boi”, de Bel Carvalho. Dia 3 de dezembro (sábado), às 19h30, na Biblioteca do Centro Cultural São Paulo – CCSP, Rua Vergueiro, 1000, Paraíso (ao lado da estação Vergueiro do metrô). Entrada gratuita. Classificação livre.