5 de maio marca a data de nascimento do filósofo alemão Karl Marx. Como prazo não tem sido o forte desta quarentena, falemos hoje do velho barbudo – e já começa aí a rejeição de leitores mais à direita: eles detestam barbudos.

Marx, autor, com Friedrich Engels, do Manifesto comunista, é amado e odiado talvez em iguais proporções por quem leu e não leu, entendeu e não entendeu sua obra. Ele, que em outra, disse que a história se repete como tragédia e como farsa, dialoga diretamente com o Brasil pelo menos dos últimos 60 anos, mas não só.

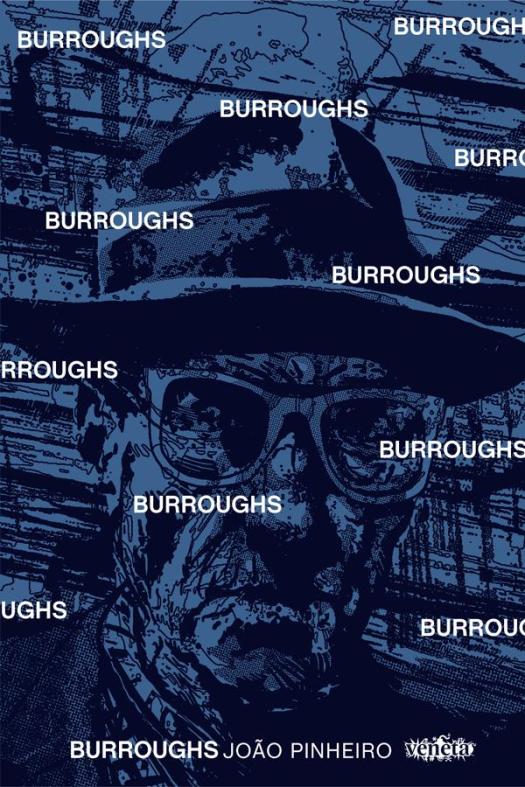

A adaptação do cartunista e escritor britânico Martin Rowson Manifesto comunista em quadrinhos [Veneta, 2019, 88 p., R$ 69,90; tradução: Rogério de Campos] é a perfeita tradução da pergunta que vez por outra queremos fazer ou fazemos a, por exemplo, eleitores de Jair Bolsonaro diante da realidade por eles negada, apesar de escancarada: “precisa desenhar?”.

Se em 1964 os generais de plantão, para barrar a ameaça de uma ditadura comunista implantaram uma… ditadura militar, em 2018 a democracia brasileira, numa de suas inúmeras contradições, permitiu que o voto popular elegesse um (aspirante a) ditador, que até agora, além de não dizer a que veio, tem um comportamento repugnante diante do seríssimo momento que não só o país atravessa com a pandemia de coronavírus – seus atos e gestos irresponsáveis estão transformando o Brasil no recordista mundial de mortos pela doença.

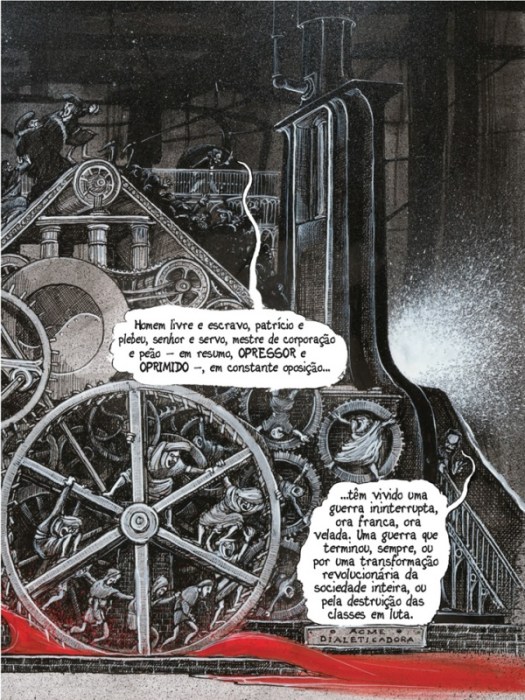

A primorosa adaptação de Rowson (que no texto de abertura não poupa críticas ao comunismo e a alguns de seus ideólogos) torna cada página uma obra de arte, com as severas críticas de Marx e Engels ao capitalismo, com eles passeando por pátios de fábricas, e Marx se apresentando para uma plateia de anticomunistas, um gancho recheado de ironia que surte efeito, entre desenhos que expõem as vísceras do sistema capitalista, uma verdadeira máquina de moer gente, com destaque para o vermelho-sangue de trabalhadores e trabalhadoras explorados/as.

“A história de todas as sociedades até os nossos dias tem sido a história da luta de classes”, diz o texto, a certa altura. E continua: “homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e peão – em resumo, opressor e oprimido –, em constante oposição…”, outra palavra que também dói no ouvido de alguns.

Originalmente publicado em 1848, o Manifesto comunista segue incomodando muita gente, pelos mais diversos motivos. A palavra comunista, em si, chega a causar urticária em alguns. É, no entanto, um dos textos mais importantes da história da humanidade e sua força e atualidade são impressionantes.

Sua leitura, portanto, se faz mais do que necessária, sobretudo em nossos dias. Ilustrado, talvez facilite a vida de curiosos em geral. Outros, certamente continuarão se negando a enxergar o óbvio.